15 juillet 2025 | Paris, France | Cédric LACHENAL pour le BIA-ANN

Depuis 162 ans, les responsables et représentants (délégués) de l’Eglise adventiste se réunissent de façon régulière pendant les sessions de la Conférence générale. Ces sessions constituent le cœur battant de la gouvernance mondiale de l’Église adventiste du septième jour. Bien plus qu’un simple rassemblement, elle est le lieu où se dessinent les orientations spirituelles (en travaillant sur le « strategic plan »), théologiques (travail sur les « croyances fondamentales ») et administratives (travail sur le « Manuel d’Eglise ») de l’Église pour les années à venir. À travers ses temps forts, cette assemblée reflète les mutations de l’église mondiale et les défis auxquels elle a dû faire face.

Les débuts : Battle Creek et les fondations d’une Église (1863-1887)

La toute première session de la Conférence générale s’est tenue du 20-23 mai 1863 à Battle Creek (États-Unis), avec seulement 20 délégués représentant six petites fédérations locales.[1] Cette session marque la naissance officielle de l’organisation adventiste mondiale au travers l’institutionnalisation de celle-ci de façon globale (pour rappel, la fédération du Michigan s’était constituée officiellement en 1861 pour faire face à la guerre civile et demander l’objection de conscience pour ses jeunes hommes). À cette époque, les réunions étaient annuelles, courtes de 3-4 jours, et centrées principalement sur l’administration, l’unification des doctrines (qui n’existaient pas encore) et la structuration des missions.

De 1863 à 1887, les sessions se succèdent et se ressemblent : toutes ont eu lieu annuellement, dans le Michigan (sauf en 1882 et 1887), et servent de laboratoire de gouvernance pour une Église encore jeune mais avec une croissance rapide.

1888 : Minneapolis, une session historique

La session de 1888, tenue à Minneapolis, est restée dans les mémoires comme l’une des plus décisives. A l’époque deux courants théologiques s’opposent sur leur interprétation de la loi dans Galates 3.18-25. Mais au-delà de cette question théologique, c’est surtout une vision missionnaire qui est au centre de l’enjeu : d’un côté, les responsables de la Conférence Générale (U. Smith, G.I. Butler, et M. Canright) suggèrent une approche missionnaire identitaire basée sur une rupture avec le christianisme américain et mondial, là où A. T. Jones et E. J. Waggoner promeuvent la simplicité du message de la « justification par la foi » comme l’essence du message adventiste. Soutenus par Ellen White, ce dernier groupe a recentré le message adventiste sur l’œuvre rédemptrice du Christ, suscitant des tensions internes mais aussi un profond renouvellement spirituel.[2]

Suite à la session de Minneapolis, les sessions suivantes diminuent en passant à une session tous les deux ans, ouvrent leur horizon à d’autres lieux de session que le Michigan, et commencent à aborder un peu plus les questions théologiques, peu abordées dans la première décennie.

1901-1905 : crise organisationnelle et réforme

Le début du XXᵉ siècle marque une période de bouleversement majeur pour l’Église adventiste. En 1902, une série d’incendies frappe le cœur institutionnel de Battle Creek : le Sanitarium dirigé par John Harvey Kellogg, la maison d’édition Review and Herald, ainsi que l’école adventiste locale sont détruits. Ces pertes fragilisent alors l’administration centrale de l’Église et accentuent les tensions déjà présentes sur la gouvernance.

Lors de la session de 1901, les délégués, profondément divisés, n’arrivent pas à s’accorder sur l’élection d’un président. Ils optent alors pour un comité exécutif collégial, une direction partagée rompant temporairement avec le modèle présidentiel. Ce bureau comprend notamment A. G. Daniells, soutenu par W. C. White (fils d’Ellen White), W. W. Prescott et A. T. Jones, allié de Kellogg. Deux visions de l’Église s’affrontent : l’une, centralisatrice, souhaite maintenir le contrôle direct de la mission et des institutions par la Conférence générale ; l’autre, plus décentralisée, défendue par Kellogg et ses proches, propose que chaque institution puisse s’autogérer, tout en conservant un lien spirituel avec l’Église.

Un compromis est finalement trouvé à travers une réforme administrative majeure : la création des Unions, un nouveau niveau intermédiaire entre les fédérations locales et la direction mondiale. Cette réorganisation, adoptée entre 1901 et 1903, permet une meilleure répartition des responsabilités et un fonctionnement plus souple. En 1905, le poste de président est rétabli, avec l’élection d’A. G. Daniells, mais dans un cadre désormais plus structuré et participatif.[3]

C’est à cette époque également que la fréquence des sessions de la Conférence générale passe officiellement à tous les quatre ans, bien que celles-ci continuent à se tenir exclusivement aux États-Unis, malgré l’expansion rapide de l’Église à l’international.

Du local au mondial : l’universalisation des sessions

À mesure que l’Église s’internationalise, les sessions de la Conférence générale deviennent de véritables événements mondiaux. Tenues tous les quatre ans, elles voient affluer par bateau, des délégués venus des quatre coins du globe. Fortement marquées par les contextes historiques (notamment les deux guerres mondiales), ces rencontres évoluent pour refléter la diversité grandissante de l’Église. Les rapports des missions et des unions hors d’Amérique du Nord prennent alors une place de plus en plus importante, captivant les participants venus découvrir la réalité d’une Église véritablement mondiale.

Face aux tensions internationales, la Conférence générale adapte ses règles : la Constitution est modifiée pour permettre le report des sessions en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui se produit dès 1934 en raison de la crise économique mondiale. Malgré la Seconde Guerre mondiale, la session de 1941 est maintenue à Washington, mais en format réduit, avec un accent particulier sur les rapports venus d’Europe. Celle de 1946 marque un renouveau, avec un regard élargi sur les enjeux internationaux et la reconstruction de l’Église dans les zones touchées par le conflit.

À partir de 1970, les sessions adoptent un rythme quinquennal, pour mieux maîtriser les coûts logistiques devenus considérables en raison du nombre croissant de délégués qui dépassent maintenant les 1 000. Ce nouveau cycle favorise une meilleure planification des élections, des réformes statutaires et des orientations missionnaires. Et c’est à partir des années 1970 que les délégués commenceront à rejoindre les sessions par avion, laissant les longs périples de traversées d’Océans derrière. C’est d’ailleurs en 1975 qu’aura lieu la toute première session hors des Etats-Unis, à Vienne, en Autriche.

Une question sensible : l’ordination (consécration) des femmes au cœur des débats[4]

Depuis les années 1970, la question de l’ordination des femmes revient régulièrement lors des sessions de la Conférence générale, révélant des tensions entre gouvernance mondiale et réalités culturelles régionales.

La session de 1990 à Indianapolis marque un tournant dans l’ouverture de certaines régions du monde aux débats sur les enjeux sociétaux. Tout d’abord, le président en exercice, Neal Wilson, incarnant un adventisme traditionnel, et disposé à briguer un troisième mandat, n’est pas reconduit. Le comité de nomination propose alors, pour la première fois dans l’histoire de l’Église, un président noir mais qui déclinera finalement la nomination. Enfin, à la surprise générale, c’est un président de fédération peu connu au niveau international, Robert Folkenberg, qui est élu à la tête de l’Église. Mais cette session sera également l’occasion de voir une motion émerger de la part de certains délégués : « la possibilité d’ordonner les femmes au pastorat ». Après de vifs débats, la motion est rejetée par 377 voix pour et 1173 contre.

Cinq ans plus tard, lors de la session historique d’Utrecht (Pays-bas) une nouvelle motion propose alors de « laisser chaque division décider localement sur la question de l’ordination des femmes au pastorat ». Là encore, le vote est négatif (673 pour, 1 481 contre), soulignant la volonté de maintenir une position uniforme à l’échelle mondiale. En 2015, à San Antonio, une proposition similaire est une nouvelle fois rejetée, malgré un débat intense et un vote plus serré (977 pour, 1 381 contre). Ces décisions, loin de clore la discussion, ont au contraire renforcé les lignes de fracture entre certaines régions. En dépit des refus répétés, plusieurs unions ont continué à commissionner ou à ordonner localement des femmes, exposant ainsi les tensions entre la discipline mondiale et les dynamiques locales d’engagement et d’inclusivité.

Vers un nouveau modèle post-pandémie

En 2020, la pandémie de COVID-19 oblige l’Église à repousser la 61ᵉ session de la Conférence générale, initialement prévue à Indianapolis. Elle se tiendra finalement en juin 2022, dans un format hybride et raccourci, avec un nombre réduit de délégués. Ce contexte inédit a nécessité des adaptations logistiques, mais aussi une réflexion sur la manière de gouverner une Église mondiale dans un monde interconnecté mais vulnérable.

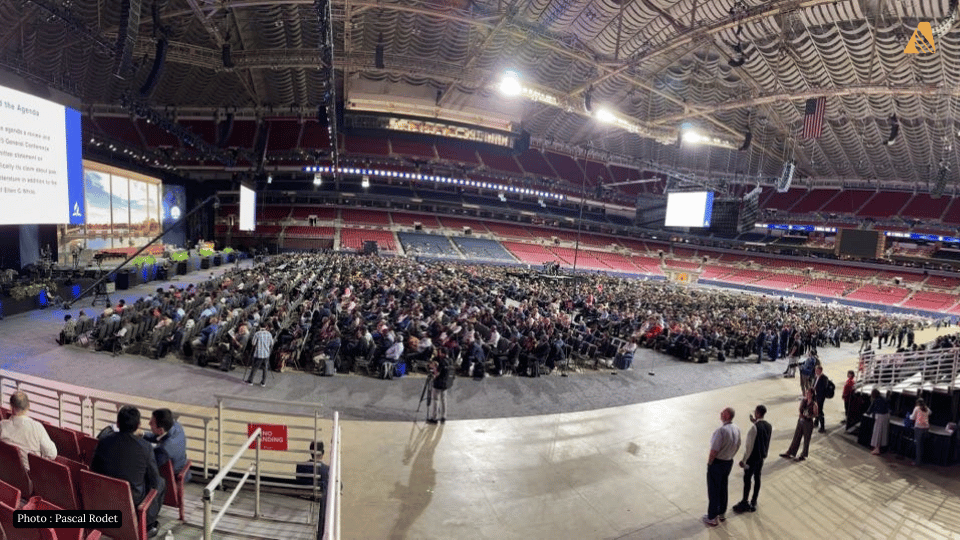

Enfin, lors de la 62ᵉ session qui vient de se tenir à Saint-Louis, avec 2 804 délégués venus de plus de 200 pays, l’Église adventiste a tenté de maintenir un équilibre entre progression et continuité. Cette session a notamment été marquée par la nomination du premier président issu de l’hémisphère Sud, ainsi que d’un secrétaire général originaire d’un territoire de mission. En parallèle, plusieurs ajouts au Manuel d’Église ont réaffirmé des positions doctrinales fortement ancrées dans la tradition adventiste.

[1] Pour voir les dates de chaque session ainsi que le nombre de délégués présents à chacune de celle-ci, voir https://www.adventistarchives.org/gcsessiondates

[2] Voir l’article complet sur la session de 1888 : Campbell, Michael W. (2024, March 20). General Conference Session of 1888. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=B9CB.

[3] Pour aller plus loin : McArthur, Benjamin (2020, January 28). Daniells, Arthur Grosvenor (1858–1936). Encyclopedia of Seventh-day Adventists. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=8972.

[4] Le terme français de « consécration » est souvent utilisé, mais il semble judicieux de faire la différence entre « consécration » (diacres, enfants, etc.) et ordination (pasteurs et anciens) faisant référence au terme original proposé par l’église adventiste.

Cédric LACHENAL est un pasteur de l’Église adventiste du septième jour, actuellement en poste à Nice, où il exerce au sein des églises de Nice Centre et Nice Résonance.

Suivez le BIA sur les réseaux sociaux

Facebook| Instagram | YouTube | Twitter

Actualités Adventistes est une source d’information indépendante liée à l’Église adventiste du septième jour (UFACSA), dédiée à mettre en lumière les nombreuses façons dont la religion et la foi façonnent notre monde. Nos reportages offrent un contexte essentiel, un éclairage historique et des analyses approfondies que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Si vous appréciez ce type de journalisme rigoureux et factuel, nous vous invitons à devenir l’un de nos soutiens. Merci pour votre lecture et votre engagement !

David Milard

Rédacteur en chef et éditeur

Restez informés, abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités du BIA-ANN et de la communauté adventiste en France. C’est gratuit !

Flashez le code ou suivez ce lien puis introduisez votre adresse e-mail. Ensuite, confirmez l’abonnement par e-mail.

Abonnez-vous au BIA par Telegram.

BIA-ANN : Ensemble pour une foi vécue au quotidien